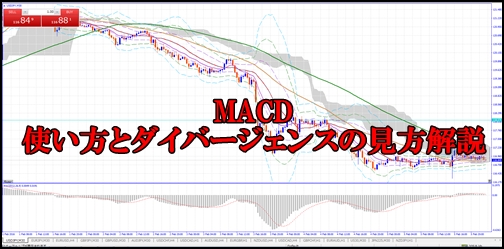

テクニカルインジケーターMACDの正式名称は、

「Moving Average Convergence Divergence Trading Method」で、

長すぎるので略してMACD(マックディーと発音)と呼ばれています。

日本語的に言うと「移動平均収束拡散法」。

トレンド的なテクニカルインジケーターでもありながら、

オシレーター系の「買われ過ぎ売られ過ぎ」傾向での活用法に利用されることが多い。

(当サイトではオシレーター系で解説します)

MACDはかなりポピュラーなテクニカルインジケーターです。

基本的なテクニカルインジケーターの使い方としては、

2本の移動平均線を用いて、相場の周期とトレンド転換のタイミングを捉えていきます。

MACDの山の傾きや移動平均線の位置から

相場のトレンド状況を見るといった使用方法もあります。

相場が高値圏(天井)や底をつけたあたりの時に、

MACDで現れることがあるダイバージェンスを見ていくと、

トレンド反転サインとして有効に機能していきます。

(ダイバージェンスがでて、価格がチャート上で高値安値を切っていくと反転サイン)

トレンド状況と反転サインを両方見れるテクニカルインジケーターです。

MACDの基本的な使い方と設定

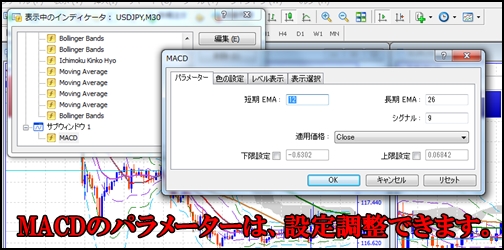

MACDはMT4はもちろん、FX業者が提供するチャートソフトなどでも、

殆どのもので利用できるポピュラーなテクニカルインジケーターです。

今回はMT4でのMACD画面で解説していきます。

MACDを形成する移動平均線のパラメーター数値は変更設定もできます。

今回設定するMT4の場合は、デフォルト設定で「短期EMA12」「長期EMA26」となっています。

(数値は、MT4を提供するFX業者によりそれぞれ若干異なります)

パラメーター数値に特別な目的がある場合は調整していきますが、

基本的にはデフォルト数値のままでもいいと思います。

(短期では21EMAはよく使われたりもします)

ダイバージェンスをみるだけならデフォルト設定で充分ですし、

それぞれのトレードしている時間足等のスタイルに合わせて

MACDパラメーターを設定すればいいかと思います。

MT4でMACDを表示させた例(MACDはチャートと別窓表示となります)

- 灰色の山の部分:MACDの数値部分

- 赤い点線:シグナルライン(平均値)

- 画面右側の0.00表示部分をみて、売り買いの優勢状況を判断

0.00より山が上側なら買い優勢

0.00より山が下側なら売り優勢

MACDの山の部分ラインと赤い点線のシグナルラインをみていき、

MACDの山のラインが赤い点線のシグナルラインを抜けてきた時などに、

ゴールデンクロス・デッドクロスが発生して売り買いサインとなります。

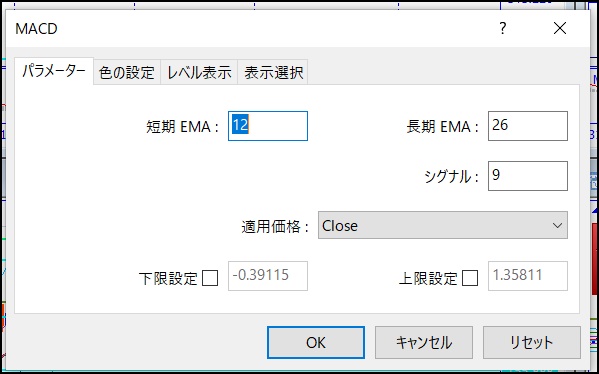

MACDのMT4デフォルト設定と数値

以下はMeta Trader4でのMACDデフォルト設定数値です。

- 短期EMA:12

- 長期EMA:26

- シグナル:9

以下はよりMACDの反応を早く・もしくは遅くする場合のよくある設定。

- 短期EMA:6

- 長期EMA:19

- シグナル:9

- 短期EMA:19

- 長期EMA:39

- シグナル:9

MACDの色の設定

僕のチャート設定だと「チャート自体の背景:白」「MACDの山:灰色太文字」「MACDのライン:赤線」としています。

以下のMACD設定となります。

チャート全体の背景色設定等でも変ってくると思います。

MT4チャート上のインディケーター設定から変更できるので、見やすいように変更していきましょう。

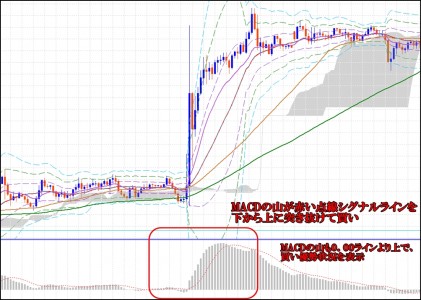

MACDでの売買シグナル

MT4でMACDを表示させている場合、MACDの数値が山で表示されるので、

売買サインとして見るのに慣れが必要です。

(FX業者のチャートソフトでは、線2本等で表示されることが多い)

以下は、MACDでの売買シグナルの例です。

- 買い:MACDがシグナルを下から上に突き抜けた時

- 売り:MACDがシグナルを上から下に突き抜けた時

いわゆるゴールデンクロスの状態です。

(よくよく見たら、いまいちハッキリしない状態から山が上抜けてますね… 汗汗汗。もっとはっきりと下の方から上抜けていくわかりやすいチャート例の方がよかったです。すいません汗汗汗)

デッドクロスの形になると売りサインです。

(これはわかりやすい形ですね。)

0・00ポイントの上にいるか下にいるかでも、

トレンド状況をMACD上で反映しています。

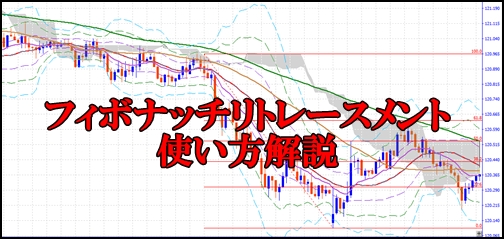

MACDでのダイバージェンス見方

MACDを使う時にトレンド転換サインとして

「ダイバージェンス」(相違、逸脱)と「コンバージェンス」(収束)を見ていき、

次の反転トレンドに乗るトレード手法があります。

ダイバージェンスとはチャート上で表示される価格とMACD値の逆行状況を指します。

例えば、

チャートの価格は上昇しているのに、MACDの数値は下降している時などをダイバージェンスといいます。

(コンバージェンスはその逆の意味を指します。)

トレンドの伸びの勢いがなくなっていくと、

反転サインとしてMACD等のオシレーター系テクニカル指標でダイバージェンス現象が生じます。

MACDの山は切りあがっているのに、価格は切り下がっている現象など。

MACDでのダイバージェンス現象は、

トレンド転換サインとしてかなり使えるので、是非マスターしておくと強力です。

(反転トレードロジック時に、よく採用される判断基準のひとつ)

以下、MACDでのダイバージェンス例です。(クリックで拡大)

- MACDの灰色山部分が右下がりとなるが価格は横ばい(ダイバージェンス出現)

- 価格は上昇トレンドからの天井圏あたりで、レンジ状況

- 価格が下落して直近安値を切り、ダイバージェンスからの下げ濃厚(売りサイン)

(この時点でシグナルサインをデッドクロスしている)

そろそろ上昇トレンドのダウン転換を意識していく

上記のチャート例では、ダイバージェンス確定後、

再度高値更新せずに価格は下げていきました。

ダイバージェンスの価格との逆行現象は、

チャート上ではよく出現していくのですが、

ダイバージェンス現象のみを見ていくと「騙し」となることも多いので、

しっかりとダウ理論に沿って直近高値・安値の更新で確定を見ていきます。

MACDオシレーター系の使い方まとめ

当記事ではMACDの反転オシレーター的な使い方を解説しました。

同じような使い方をRSIなどの他のテクニカルでもできますし、

複数のテクニカルを相互使用していくことで、

サインの信憑性を高めていくことも可能です。

まずは過去チャートで検証してMACDの見方と使い方をマスターしていきましょう。

コメント

自分で記事書いておいてなんなんですが…

どうやらコンバージェンスの意味を僕自身が間違えていたようです。すいません…

MACDを使った価格とのダイバージェンスをみていけばトレードには使えるので、

反対にあたるコンバージェンス(収束、集中)は普通に価格とMACDの状態が連動している状態を指すようです。

まぁなんにせよ、反転トレードで使うのはダイバージェンスの逆行パターンを見ていく感じです。

時間ある時に記事修正していきます。すいません。

ダイバージェンスは、

MACD以外のインジケーターでも当然判断できます。

RSIなど。

オシレーター系だと比較的判断しやすいです。

ようは価格と逆行していく現状がみられれば、ダイバージェンスと言えるわけですね。

多くのトレードロジックは、ダイバージェンスが出てから、その後の何らかのサイン(プライスアクションや高値安値更新等)でトレードしていきます。

いつもお世話になっています。

FXを始めて二ヶ月目であまりわかっていないのですが。

MACDでダイバージェンスが起きているのに、

RSIを見るとダイバージェンスが起きていませんでした。

こういう場合どちらを見るべきでしょうか。

酒見さん、コメントありがとうございます!

MACDとRSIは似た部分もあるんですが、性質の違うインジケーターであります。

なので、

一方が表示している状況をもう一方も表示する、というものではないです。

どっちのサインが重要か、ということもなく、

それぞれの計算式の中でインジケーターサインが表示されているわけです。

トレーダーは、自分が実践しているロジックで使用しているインジケーターサインを見ていけばいいと思いますよ!

また、

インジケーターが表示しているサインは絶対ではなく、

ダマシも大いにありますので、長期足のトレンドやら、レジサポラインを意識しながら相場分析をしていきつつ、

トレードロジックにあてはめていかれたらいいかと思います。

FX開始2カ月だと、ちょっと複雑に感じられると思いますが、

実際複雑で理解してふに落とすのに時間かかると思いますので、地道に進めていかれてください!

マスターできれば、一生使えるスキルになりますので!

ナオト様おせわにになっております。MACDやダイバージェンスは4年前から知識としてはありましたが、実際チャートでどのように使うかは最近知りました。ナオトさんの反転ロジックの学習のため、こちらにお寄らせていただきました。

Ankennyさん、コメントありがとうございます。

ダイバージェンスにしても、FXやら投資に関しては色んな人が色んなことを言うジャンルなので、

広く深く知識を学習してご自身の実践に適した活用の方法を見つけていかれてください!

学習と実践を継続していると、どこかでいろんなことが繋がって腑に落ちるタイミングが来ると思いますので!

2020年1月18日に記事を修正入れました。

コンバージェンスとかややこしく書いてしまっていた部分を削除しました。

MACD見て、チャートとMACDでダイバージェンス現象みて、価格が明確にネックライン(もしくは高値、安値)切ったらトレードサイン、という認識でよいと思います。

Forex TesterでMACDをサラッと設定してたら、MT4のデフォルト設定数値と違う値でした。

MACDでも設定する場合によりけりではありますが…

知らずに使っていると、間違った検証数値に…

注意ですね…

[ダイバージェンスに関して]

ダイバージェンスをトレンド転換サインと捉える、ともよく言われるが、

ダイバージェンスは、あくまでも相場の勢いが弱まっただけであり、転換と捉えるには、やはりその後の高値安値の切り上げ切下げを待つべき。

明確な押し安値戻り高値を切ったことで、

トレンド転換と判断していける。

ダイバージェンスが出ている状態は、すべからず深戻し深押しの連続状態。

トレンドの天井底値圏の可能性がある場面。

また、レンジになってきている状態。